|

|

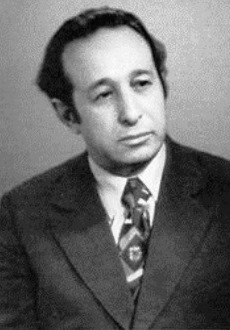

СИГАЛ

Лазарь Аронович

(23.10.1923 – 26.6.1986)

Советский военный инженер и ученый-физик Кандидат

геолого-минералогических наук Отличник разведки недр

Лейтенант

|

|

|

Награды: медали: «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», другие.

Еврей.

Родился в Одессе, в семье типографских рабочих. Семья переехала (1937) в Москву.

Член ВЛКСМ с 1940 г.

1941 – окончил СШ № 222 с золотой медалью.

В ряды КА мобилизован (19.10.1941) Мытищинским РВК. Красноармеец.

«Папа очень мало рассказывал о войне, говорил, что это кровь и грязь и знать мне это не нужно. Я знаю только один рассказ – как папа попал в училище. На призывном пункте 2 или 3 дня он ждал отправки с маршевой ротой, естественно, был очень голодный, т.к. родители помочь не могли: отец ушел на фронт с московским ополчением, а мама уехала в эвакуацию. Какой-то парень спросил папу: «У тебя есть десятилетка? С 10-ю классами берут в училище и там КОРМЯТ!» «Кормят» – было определяющее слово, а у папы был аттестат с золотым обрезом, так называлась до войны золотая медаль. Так учеба в училище спасла ему жизнь».

Направлен в эвакуированное в Кострому Инженерное училище.

1942 – окончил Ленинградское КВИУ им. А.А. Жданова. Младший лейтенант. Направлен в Резерв офицерского состава Брянского фронта.

Участник Великой Отечественной войны.

Воевал на Брянском, Центральном (17.9.1942-8.9.1943), 1 Прибалтийском (28.1.-29.6.1944) фронтах.

Командир понв 50омпмб.

Командир саперного взвода 22осапб 162сд (3 формирование) 65А Центрального фронта.

Во время наступательных боев от г. Севска оборудовал переправу для танков через болото в районе д. Чеплыги (10 км от Севска). При устройстве переправы через р. Десну в районе д. Остроушки получил (8.9.1943) осколочное легкое ранение в обе ноги с повреждением кости. Находился на лечении в госпитале.

28.1.1944 – командир понв 60омпмб 1 Прибалтийского фронта. Лейтенант.

Принимал участие в наведении переправы через Западную Двину в районе Бешенковичи. При оборудовании переправы в районе. г. Лепель получил (29.6.1944) осколочное тяжелое ранение правой голени с повреждением большой и малой берцовых костей.

«Еще я знаю о его втором ранении. При разминировании он подорвался на мине, это было 29.6.1944 г., потом это поле дважды переходило из рук в руки, а когда 30.6 наша похоронная команда обходила места боев – папа шевельнулся. Первую ампутацию ему сделали в землянке, но это не помогло – началась газовая гангрена. На пересыльном пункте папа попал в руки студентов-медиков и, по счастью, они сделали ему на ноге лампасные надрезы. Это спасло жизнь и ногу. Потом были 2 реампутации». Инвалид 3 группы.

1.1945 – вышел из госпиталя. «Возвращался в Москву из госпиталя через Куйбышев, стоял платформе и ждал поезда, а в это время по перрону бежала девушка и со всего хода ударилась папе в грудь. Через год они поженились».

Жил в г. Бабушкино Московской области.

1945 – поступил на физический факультет МГУ, по специальности оптика.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (вручена 26.1.1946 г.).

По совокупности боевых заслуг и ранений военкомом Мытищинского РВК полковником Алексеевым представлен (15.3.1946) к ордену Красной Звезды, награжден орденом Отечественной войны 2 ст. (Указ Президиума ВС СССР № 223/ от 6.11.1947 г.).

«В 1948 г., в связи с делом еврейского антифашистского комитета, папа не получил группу допуска и вынужден был заняться физикой моря».

1950 – окончил физический факультет МГУ, получил специальность физика.

«Предложили работу на станции Зима Иркутской области, где на костылях было сложно, или в Гурьевске, в Казахской геофизической конторе. Так мой папа стал геофизиком. Он всегда говорил, что в любом деле можно найти интерес, было бы желание, и это очень помогало мне в жизни». Работал инженером-интерпретатором, начальником тематической партии.

1954 – перевелся в Новосибирский геофизический трест, старший инженер, потом начальник отдела промысловой геофизики. Проявил себя как опытный специалист и организатор производства.

21.12.1959 – принят по совместительству и.о. руководителя лаборатории промысловой геофизики Сибирского НИИГГиМСа, в которой по результатам конкурса был утвержден. Был руководителем промыслово-геофизических исследований в институте в течение 20 лет. Кандидат

геолого-минералогических наук.

Основным направлением деятельности была разработка методик изучения коллекторских свойств мезозойских пород Западно-Сибирской плиты и оценка их нефтегазонасыщенности по промыслово-геофизическим данным.

Одновременно интересовался развитием теории в области интерпретации и методов проведения промыслово-геофизических работ.

| Создал целый ряд новых методических приемов в области промысловой геофизики, в том числе по разработке теоретических основ количественной интерпретации данных газового каротажа и по выявлению в разрезах нефтегазоносных горизонтов с оценкой их продуктивности с помощью данных промысловой геофизики. Под его руководством была создана методика интерпретации и обработки промыслово-геофизических данных с использованием ЭВТ применительно к условиям Западной Сибири. Стремился к выявлению новых возможностей от использования электрометрических результатов исследования, полученных из разрезов скважин. Получил авторские свидетельства на устройство для маркировки фотолент, процесс записи сейсмических колебаний и способ геофизического исследования буровых скважин. Определил зависимость между величиной кажущихся газопоказаний и содержанием углеводородных газов в глинистом растворе, используемом при бурении. Нашел способ применения методов теории размерностей для количественной оценки проницаемости песчаных пород и выявить особенности применения алгоритма «Голотип» для распределения пластов на водоносные и нефтеносные по данным промысловой геофизики. Принял участие в разработке методики определения удельного электрического сопротивления зоны проникновения раствора по данным каротажа малыми градиент-зондами и в выявлении характера насыщения пластов по сопротивлению зоны проникновения раствора, а также в составлении предложений, связанных с изучением тонкослоистых разрезов методом акустического каротажа. |

Создал методику определения граничных значений геофизических параметров и комплексных диагностических кодов при литологическом расчленении разреза скважин. В конце 70 гг. - обратился к изучению методами промысловой геофизики разрезов палеозоя Сибирской платформы. Щедро делился своим опытом использования там методов математического моделирования и множественной корреляции для оценки литологического состава и характера насыщения терригенных и карбонатных коллекторов, доказывал геологическую эффективность комплекса АК-НГК при изучении палеозойских и рифейских образований. Внес большой вклад в развитие теории и практики промысловой геофизики для нефтегазоносных провинций Западной и Восточной Сибири. 29.12.1978 – в связи с ухудшением состояния здоровья подал заявление с просьбой перевести его на должность СНС. Сказывались раны, нанесенные войной.

Награжден Почетным знаком Министерства обороны СССР.

Удостоен звания «Отличник разведки недр».

31.1.1985 – на пенсии. К юбилею Победы награжден орденом Отечественной войны 1 ст. (1985).

Место жительства: Новосибирск.

Жена (1946)

Белла Рувимовна, прожили вместе 40 лет. Дочери: Мэра; Клара.

Умер (26.6.1986) и похоронен в Новосибирске.

Источники информации

1. Наградной документ.

Брюховецкий Р.И., Сигал К.Л. |